В быту часто необходим мощный источник питания на фиксированное напряжение. Он может быть использован в качестве зарядного устройства, для питания звуковой аппаратуры (усилителей) и т.д. Подобные блоки питания целесообразно выполнять по импульсной схеме. Такая схемотехника позволяет создавать легкие и мощные источники постоянного напряжения. Сложность схемы начинает отходить на второй план перед ее преимуществами уже при токах нагрузки более 2А. Сделать импульсный блок питания можно своими руками при наличии приборов и определенной квалификации.

Виды и принцип работы импульсных источников питания

Основной принцип работы импульсного источника питания (ИИП) состоит в том, что постоянное напряжение (выпрямленное сетевое или от стороннего источника) преобразовывается в импульсное частотой до сотен килогерц. За счет этого намоточные детали (трансформаторы, дроссели) получаются легкими и компактными.

Принципиально ИИП делятся на две категории:

- с импульсным трансформатором;

- с накопительной индуктивностью (она также может иметь вторичные обмотки)

Первые подобны обычным трансформаторным сетевым блокам питания, выходное напряжение у них регулируется изменением среднего тока через обмотку трансформатора. Вторые работают по другому принципу – у них регулируется изменением количества накопленной энергии.

По другим признакам ИИП можно разделить на нестабилизированные и стабилизированные, однополярные и двухполярные и т.п. Эти особенности не носят столь принципиального характера.

Сфера применения

Практически вся современная электроника запитывается от блоков данного типа, в качестве примера можно привести:

- различные виды зарядных устройств;

Зарядки и внешние БП - внешние блоки питания;

- электронный балласт для осветительных приборов;

- БП мониторов, телевизоров и другого электронного оборудования.

Импульсный модуль питания монитора

Структурная и принципиальная схема основных частей блока

Обобщенная структурная схема импульсного БП.

На входе блока питания устанавливается сетевой фильтр. Принципиально на работу самодельного или промышленного импульсного блока питания он не влияет – все будет функционировать без него. Но отказываться от схемы фильтрации нельзя – из-за крайне нелинейной формы потребляемого тока импульсные источники интенсивно «сыплют» помехами в бытовую сеть 220 вольт. По этой причине работающие от этой же сети устройства на микропроцессорах и микроконтроллерах – от электронных часов до компьютеров – будут работать со сбоями.

Схема сетевого фильтра.

Назначение входного устройства — защита от двух видов помех:

- синфазной (несимметричной) – возникает между любым проводом и землей (корпусом) БП;

- дифференциальной (симметричной) – между проводами (полюсами) питания.

Фильтр, как и весь блок питания, на входе защищен предохранителем F (плавким или самовосстанавливающимся). После предохранителя стоит варистор – резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Пока входное напряжение в норме, сопротивление варистора велико и он не оказывает никакого действия на работу схемы. Если напряжение повышается, сопротивление варистора резко просаживается, что вызывает увеличение тока и сгорание предохранителя.

Конденсаторы Cx блокируют дифференциальные помехи на входе и выходе фильтра в диапазоне до 30 МГц. На частоте 50 Гц их сопротивление велико, поэтому влияния на сетевое напряжение они не оказывают. Их емкость может быть выбрана от 10 до 330 нФ. Резистор Rd устанавливается для безопасности – через него разряжаются конденсаторы после отключения питания.

Синфазные помехи подавляет фильтр на Cy и L. Их значения для частоты среза f связаны формулой Томпсона:

f=1/(2*π*√L*C), где:

- f – частота среза в кГц (берется частота преобразования импульсника);

- L – индуктивность дросселя, мкГн;

- С – емкость Cy, мкФ.

Синфазный дроссель наматывается на ферритовом кольце. Обмотки одинаковые, мотаются на противоположных сторонах.

Конструктив синфазного дросселя.

В отличие от выходного фильтра, на расчет элементов фильтра защиты от помех номинальный ток БП не влияет, за исключением провода, которым наматывается дроссель.

После фильтра сетевое напряжение выпрямляется. В большинстве случаев используется стандартный двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Схемы инверторов

Получившееся выпрямленное напряжение поступает на преобразователь (инвертор). Его выполняют на биполярных или полевых транзисторах, а также на IGBT-элементах, сочетающих свойства полевых и биполярных. В последние годы получили распространение мощные и недорогие полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET). На таких элементах удобно строить ключевые схемы инверторов. В схемах импульсных блоков питания используются различные варианты включения MOSFET, но в основном применяются двухтактные схемы из-за простоты и возможности наращивания мощности без существенных переделок.

Пуш-пульная схема

Схема пуш-пульного преобразователя.

Пуш-пульный инвертор (push – толкать, pull – тянуть) — пример двухтактного преобразователя. Транзисторные ключи работают на первичную обмотку трансформатора, состоящую из двух полуобмоток I и II. Транзисторы поочередно открываются на заданный промежуток времени. Когда открыт верхний по схеме транзистор, ток течет через полуобмотку I (красная стрелка), когда второй – через полуобмотку II (зеленая). Чтобы избежать ситуации, когда оба ключа открыты (из-за конечной скорости работы транзисторов), схема управления формирует паузу, называемую Dead time.

Управление транзисторами с учетом Dead time.

Такая схема хорошо работает при низком напряжении питания (до +12 вольт). Минусом является наличие выбросов амплитудой, равной удвоенному напряжению питания. Это влечет за собой применение транзисторов, рассчитанных на вдвое большее напряжение.

Мостовая схема

От главного недостатка предыдущей схемы свободна двухтактная мостовая.

Двухтактная мостовая схема инвертора.

Здесь одновременно открывается пара транзисторов T1 и T4, потом Т2 и Т3 (сигнал управления ключами формируется с учетом Dead time). При этом первичная обмотка подключается к источнику питания то одной стороной, то другой. Амплитуда импульсов равна полному напряжению питания, и выбросы напряжения отсутствуют. К минусам относят применение четырех транзисторов вместо двух. Помимо увеличения габаритов БП это ведет к удвоенным потерям напряжения.

Полумостовая схема

На практике часто применяют полумостовую схему инвертора – в определенной мере компромисс между предыдущими двумя схемами.

Полумостовая схема.

В этом случае одна сторона обмотки коммутируется поочередно открывающимися транзисторами Т1 и Т2, а другая подключается к средней точке емкостного делителя С1, С2. Достоинства схемы:

- в отличие от пушпульной отсутствуют выбросы напряжения;

- в отличие от мостовой используются только два транзистора.

На другой чаше весов – обмотка трансформатора запитана лишь от половины напряжения питания.

Однотактные схемы

В схемотехнике преобразователей применяются и однотактные схемы – прямоходовые и обратноходовые. Их принципиальное отличие от двухтактных – трансформатор (точнее, его первичная обмотка) служит одновременно накопительной индуктивностью. В обратноходовых схемах энергия накапливается в первичной обмотке во время открытого состояния транзистора, а отдается в нагрузку через вторичную обмотку во время закрытого. В прямоходовых накопление энергии и отдача потребителю происходит одновременно.

Две фазы работы обратногоходового однотактного инвертора.

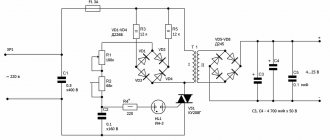

Практическую часть статьи рассмотрим на примере схемы №2 первой части сатьи и чтобы не перепрыгивать туда-сюда расположим здесь принципиальную схему данного блока питания:

Принципиальная схема импульсного блока питания на микросхеме IR2153 (IR2155)

Начинать сборку все равно с чего — либо с монтажа элементов на плату, либо с изготовления моточных деталей. Мы начнем с монтажа, поэтому лучше изучить чертеж расположения деталей повнимательней, к тому же некоторые элементы отличаются от предложенных на принципиальной схеме. Например номиналы резисторов R16 и R18 отличаются чуть ли не в полтора раза. В данном случае номиналя этих резисторов не принципиальны и могут располоагаться в пределах от 33 кОм до 100 кОм, поскольку служать прежде всего для разрядки конденсатора С4 при снятии напряжения питания. Второстепенную роль, которую они выполняют, это формировании виртуального нуля, т.е. создания половины первичного напряжения, что немного предпочтительней простого соеднинения С13 и С14 с шинами питания. Резисторы R14 и R17 — формируют небольшую задержку немного увеличивая время реакции системы защиты. Номиналы этих резисторов могут располагаться от 33 Ом до 180 Ом.

Расположение деталей импульсного блока питания

С13 и С14 — предназначены для развязки по постоянному напряжению обмотки трансформатора, на схеме 1 мкФ, на плате 2,2 мкФ. При частоте преобразования 60 кГц реактивное сопротивление конденсатора на 1 мкФ будет составлять Хс = 1 / 2пFC = 5,3 Ома, учитывая то, что по «схемному» вариант по переменному напряжению получается паралельное соединение, т.е. получается 2 мкФ, то реактивное сопротивление составит 2,7 Ома. При протекании через это сопротивление тока в 2 А на конднесаторе будет условное «падение» напряжения всего в 2,7 Ома х 2 А = 5,4 В, что составляет 1,8 %. Другими словами выходное напряжение блока питания будет изменяться менее чем на 2 % под нагрузкой и без нее за счет реактивного сопротивление конденсаторов. При использовании конденсаторов на 2,2 мкФ в качестве С13 и С14 реактивное сопротивление составляет 1,2 Ома и под нагрузкой оно изменится на 0,8 %. Учитывая то, что напряжениесети может колебаться до 7% и это считается нормой изменения в 0,8 — 2 % врядли кто заметит, поэтому можно использовать конденсаторы от 1 мкФ до 4,7 мкФ, правда в эту плату габариты емкостей на 4,7 мкФ уже не будут слишком велики. Сопротивление R20 может колебаться в гораздо бОльших пределах, поскольку его номинал зависит от потребляемого вентилятором принудительного охлажедения и полученным в конечном итоге выходного напряжения. Сомнения в итоговом напряжении не напрасны, поскольку силовой трансформатор высокочастотный и имеет небольшое количество витков, а мотать дробные части витка довольно проблематично. Для примера рассмотрим случай, когда первичная обмотка составляет 17 витков. Прилагаемое к ней напряжение равно 155 В (после выпрямителя на VD1 получается 310 В, следовательно половина напряжение питания и есть 155 В). Воспользуемся пропорцией Uперв / Qперв = Uвтор / Qвтор, где Uперв — напряжение на первичной обмотке, Qперв — количество витков первичной обмотки, Uвтор — напряжение вторичной обмотки, Qвтор — количество витков вторичной обмотки и выясним, какие вторичные напряжения мы можем получить: 155 / 17 = ?

/ 5, где «

?

» — выходное напряжение. Если во вторичной обмотке у нас будет 5 витков, то выходное напряжение будет составлять 45 В, если вторичка будет 4 витка, то выходное напряжение трансформатора составит 36 В. Как видите получить напряжение ровно 40 вольт уже проблематично — нужно мотать 4,4 витка, а реальность показывает, что использовать обмотки не кратные половине витка довольно рискованно — можно намагнитить трансформатор и потерять силовые транзисторы. В конечном итоге после монтажа компонентов печатная плата блока питания приобретет следующий вид:

На плате пока нет диодных мостов, силовых транзисторов, радиатров и моточных деталей, о которых сейчас и поговорим. При изготовлении импульсных блоков питания не стоит забывать о скин эффекте, который проявляется при протекании через проводник высокочастотного сигнала. Смысл этого эффекта заключается в том, что чем выше частота переменного напряжениея, тем меньше протекает ток через середину проводника, т.е. ток как будто стремится выйти на поверхность. Отсюда и название SKIN -кожа, шкура. По этому для высокочастотных трансформаторов необходимое от протекающего тока сечение получают методом сложения в жгут нескольких проводников меньшего диаметра, тем самым существенно снижая скин эффект и увеличивая КПД преобразователя. Самым популярным способом сложения проводников является витой жгут. Определившись с длиной провода, необходимого для обмотки (одинарным проводм мотают необходимое количество витков и добавляют к полученной длине еще 15-20%) необходмое количество проводов растягиваю на эту длину а затем при помощи дрели и воротка свивают в один жгут:

Изготовление ленточного жгута более трудоемко — провода растягивают в непосредственной близости другу к другу и склеивают полиуритановым клеем, типа «МОМЕНТ КРИСТАЛЛ». В результате получается гибкая лента, намоитка которой позоволяет добится наибольшей плотности намотки:

Перед намоткой ферритовое кольцо следует подготовить. Прежде всего необходимо закруглить углы, поскольку они с легкостью повреждают лак на обмоточном проводе:

Затем необходимо кольцо изолировать, поскольку феррит имеет достаточно низкое сопротивление и в случае повреждения лака на обмоточном проводе может произойти межвиитковое замыкание. В середине, на азднем плане кольцо обмотано обычной бумагой для принтера, справа — бумага пропитана эпоксидным клеем, в середине спереди — наиболее предпочтительный материал — фторопластовая пленка:

Так же кольца можно обматывать матерчатой изолентой, но она довольно толстая и существенно сокращает размер окна, а это не очень хорошо. Используя в качестве сердечника ферритовое кольцо обмотку необходимо равномерно распределить по всему сердечнику, что довольно существенно увеличивает магнитную связь обмоток и уменьшает создаваемые импульсным трансформатором электро-магнитные помехи:

Осталось выяснить каким именно проводом нужно мотать, точнее какое должно быть сечение. В обычном трансформаторе напряженность в проводнике не должна превышать 2-2,5 Ампера на 1 квадратный милиметр сечения. Если середечник тороидальный, то это значение можно увеличить до трех ампер. Импульные трансформаторы гораздо меньше своих пятидесяти Герцовых собратьев, у них лучше охлаждение, поэтому напряженность можно увеличить до 4-5 Ампер на квадратный милиметр сечения. Однако данный совет актуален, и то весьма условно, для стабилизированных импульсных блоков питания, поскольку в не стабилизированном варианте уже начнет сказываться падение напряжения на обмотке под нагрузкой. Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что оптимальным вариантом напряженности получается 3-4 Ампера на 1 мм кв — и греется не сильно и падение на нем не слишком большое. Для тех, кто запамятовал напоминалка: Площадь круга равна произведению числа Пи на квардрат радиуса, т.е. S = п R R. Для примера расчитаем какое нужно сечение при протекании тока через проводник величиной 7

А. В наличии имеется обмоточный провод диаметром 0,8 мм, 0,5 мм и 0,35 мм. Частота преобразования равна 70 кГц. В таблице смотрим, какой провод лучше использовать для данной частоты:

| ЧАСТОТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОДНОГО ПРОВОДА ДЛЯ СБОРКИ ЖГУТА |

| 40 кГц | 0,65 мм |

| 50 кГц | 0,6 мм |

| 60 кГц | 0,55 мм |

| 70 кГц | 0,5 мм |

| 80 кГц | 0,45 мм |

| 90 кГц | 0,4 мм |

Согласно таблицы провод диаметром 0,8 мм отпадает, а вот 0,5 мм и 0,35 мм можно использовать. Сечение для первого провода получаем 0,2 мм кв, для второго 0,01 мм кв, следовательно через первый провод можно пропускать 0,6…0,8

А, а через второй

0,3…0,4

А (умножаем площадь на выбранную напряженость). Для выяснения количества проводов делим предполагаемый ток нагрузки в

7

А на максимальный ток одного провода и получаем

7

/

0,6…0,8

=

9…12

проводов диаметром 0,5 мм и

7

/

0,3…0,4

=

18…24

проводов диаметром 0,35 мм. Теперь нужно выяснить сколько витков необходимо намотать для первичной обмотки. Для этого нам потребуются габариты выбранного сердечника и его магнитная проницаемость. Ну и конечно же программа для расчетов. Габариты снять не трудно, если проницаемость написана на сердечнике, то тоже проблем нет. Однако… Если исходить из того, что ферритовые сердечники довольно дорогие, а их можно взять практически ДАРОМ в любой телемастерской, то на это стоит обратить внимание. Использования сердечников от телевезионных блоков питания с одной стороны несколько увеличивает трудоемкость, хотя это условно, с другой — расходные материалы на изготовления трансформатора почти отсутствуют. Перед расчетами необходимо произвести некоторую подготовку магнитопровода, а именно ликвидировать имеющийся зазор, который необходим в однотактных импульсных блоках питания:

Для этого вокруг короткой части керна сердечника наматывается несколько слоев бумаги и внутрь насыпается мелко-мелко истолченный порошок, полученный от многочисленных ударов молотком по куску такого же, ну или другого феррита:

Затем второй половиной сердечника получившися порошок притирается и утрамбовывается до тех пор, пока плоскости не сомкнуться. Если порошка насыпали мало — его необходимо добавить, если же зазор у внешних магнитопроводов велик — порошок необходимо отсыпать:

Затем верхняя половинка сердечника вынимается и порошок тщательно пропитывается либо подогретой эпоксидкой, либо суперклеем:

После высыхания клея бумага обрезается канцелярским резаком и получается примерно вот такой протез на керне сердечника:

Высота протеза не должны препятствовать полному смыканию краних магнитопроводов сердечника. На приведенном ниже рисунке протез придется подточить наждаком — слишком большой зазор:

Обмотки можно намотать на штатном каркасе, но для усложнения задачи допустим, что каракас лопнул во время разборки и обмотки мотать не на чем. Кстати сказать, трансформатор от блока питания телевизора разбирается довольно легко, если его подержать минут 10 в духовке с выставленной температурой 120-130 градусов. Разборку производят методом поворота одной половинки отностиетльно другой и только после поворота пововинки сердечника разъединяют. Вот как раз во время проворота, если усилие приложенно слишком большое эбонитовые каркасы и лопаются. Конечно его можно собрать при помощи супер клея, но для полноты информации допустим, что каркаса у нас все же нет и мы намотам обмотки на безкарсканой основе. Для этого нам потебуется временная оправа диаметром равным диаметру внутреннего стержня сердечника, на который в 3-4 слоя наматываеся пищевая пленка — тонкий целофан. Ширина целофана на 20-30 мм больше высоты окна сердечника. Затем, поверх целована наматывается обычная бумага в три-четыре слоя. После первого слоя бумага смазывается клеем типа «МОМЕНТ КРИСТАЛЛ» (в качестве оправки используется корпус от маркера). Ширина бумжной полоски на 1-2 мм меньше высоты окна сердечника:

Наматывать будем ленточным жгутом:

После намотки первичной обмотки снова прокладываем 2-3 слоя бумаги, интенсивно смачивая ее тем же типом клея и наматываем вторичную обмотку:

Поскольку нам для питания усилителя мощности требуется двуполярное напряжение, то нужна и вторая обмотка. Ленточный жгут в этом случае удобней — витой приходится мотать сразу в два провода, а ленту довольно хорошо видно и посчитать витки не трудно. Вторая обмотка мотается поверх первой, непосредственно ВИТОК НА ВИТОК предварительно промазав уже намотанную обмотку клеем:

Затем снова клей изоляция бумагой. Если есть духовка и нет страха за вонь клеем, то получившуюся обмотку лучше просушить в духовке при температуре 60-70 градусов минут 10-15. Если сушка при комнатной температуре, то потребуется часов 20-24. После этого проворачивая обмотку вытаскивается оправа и получается готовая к установке на сердечник катушка:

Осталось собрать трансформатор, сформировав получившиеся гибкие выводы.:

Однако сердечник в катушке сам по себе держаться не будет и для его закрепления можно воспользоваться либо хомутом, притягивающим трансформатор к плате, либо склеить. Во втором случае клеящую массу выбирать следует давая поправку на вероятность разборки трансформатора, например для перемотки. Можно воспользоваться автомобильным «АНТИГРАВИЕМ» и склеить им. После высыхания он приобретает свойства тугой резины, не реагирует на тепло, а при необходимости разборки достаточно подержать его в тряпке обильно смоченной растворителем 647. Примерно 2-3 часа. Однако увлекшись намоткой так и не было выяснено СКОЛЬКО ИМЕННО ВИТКОВ НУЖНО МОТАТЬ. Для ответа на этот вопрос потребуется знание типоразмера, как было сказано выше — это не проблема, и проницаемость феррита. На сердечниках от телевизионных блоков питания марка феррита зачастую не указывается, поэтому проницаемость придется выяснять самостоятельно. Избежать этого занятия поможет программа для определения магнитной проницаемости сердечника, но у нее есть свой минус — для ее использования необходим прибор позволяющий измерять индуктивность. Если магнитную проницаемость удалось выяснить, то теперь уже можно приступить к расчетам, а для этого можно воспользоваться одной их программ Владимира Денисенко. Архив с полным пакетом программ можно взять ЗДЕСЬ.

Для более пытливого ума предлагается другая технология выяснения количества витков, необходимого для первичной обмотки — опытный. Итак, мы имеем сердечник то блока питания телевиза с диагональю 72 см, зазор ликвидирован протезом из крошки феррита полученной от ТДКС какого то другого телевизора. Габариты приведены на рисунке, проницаемость не известна:

Подразумевается, что плата преобразователя у нас уже запаяна, запаиваем силовые транзисторы, крепим их на радиатор через слюду, если они имеют металлические фланцы и проводим первое включение — проверку работоспособности платы воспользовавшись слегка измененной схемой, позволяющей сберечь силовые транзисторы в случае ошибки монтажа:

Трансформатор у нас земенен нагрузочным резистором, а вместо предохранителя выступает обычная лампа накаливания на 220В мощностью не более 40Вт — сопротивление лампы не даст в момент включения выйти из строя силовой части, однако она не спасет в случае аварийной ситуации, возничшей после запуска преобразователя — энергии накопленной в конденсаторе С4 достаточно чтобы разорвать в клочья корпуса IRF740. Резистор R5 должен иметь минимальное сопротивление. После включения проверяется наличие напряжения 15В на выводе 1 микросхемы IR2153, затем наличие прямоугольных импульсов в точке соединение стока и истока транзисторов VT2 и VT3. В точке соединения резисторов R2 и R3 должно быть не менее 5 В. ОЧЕНЬ

желательно иметь частотомер, чтобы контролировать частоту, поскольку ее довольно трудно определить при помощи таблицы, приведенной в первой части сатьи — свои коррективы вносят емкости диода VD2 и транзистора VT1, хотя приблизительно рентироваться можно разница не будет превышать 5-7%. Далее в качестве первичной обмотки наматывается 20-30 витков проводом 0,6…0,8 мм и данный трансформатор подключается к схеме минуя трансформатор тока, из схемы исключается снаббер. Разумеется, что вторичные обмотки отсутствуют. Тут небольшая пояснялка — я немного слукавил — я знал сколько витков нужно для этого сердечника и для сокращения описательного процесса намотал ровно 20 витков. Последовательно с обмоткой трансформатора включается резистор на 2 Вт сопротивлением 1 Ом — к нему и подключаются щупы осцилографа и через лампу накаливания подается напряжение питания. Еще раз напоминаю — подстроечный резистор R5 должен иметь МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление.

ВНИМАНИЕ!

Все элементы схемы имеют гальваническую связь с сетью 220В. Соблюдайе осторожность!

В нашем случае частота преобразования получилась равной почти 80 кГц, правда пришлось С5 увеличить до 330 пкФ — стартовая частота оказалась слишком высокой и IR2153 не запускалась. На экране осцилографа, подключенного к выводам проверочного резистора получилась осцилограмма треугольной формы, говорящая о том, что протекающий через обмотку ток меняется линейно, что говорит о то, что середечник весьма далек от насыщения и на данной частоте сердечник можно использовать, если не имеет смысла следить за КПД самого трансформатора. Лампа накаливания, включенная вместо предохранителя, подает признаки жизни только в момент включения — когда заряжается конденсатор С4:

Фотографии сделал специально крупными, чтобы было хорошо видно изменения, происходящие с осцилограммой. Теперь начинаем подстроечным резистором уменьшать частоту преобразования, котнролируя форму напряжения падения и свечения токоограничивающей лампы и опускаемся до частоты в 40 кГц.

Тут форма треугольника начала меняться и кстати сказать пришлось переключить развертку — теперь она 5 мкС на деление. Лампа по прежнему не подает признаков жизни — нить накала черная, силовые транзисторы едва теплые. Из этого не сложно сделать вывод, что сердечник позволяет существенно снизить количество витков, поэтому отматываем пару витков, возвращаем R5 в минимальное сопротивление и повторяем опыт. Результат тот же — на 40 кГц такая же форма напряжения падения и лампа по прежнему не загорается. Почему не опускаемся ниже 40 кГц? Смысл? Скоростная микросхема, не плохие силовые транзисторы, так почему не взять с сердечника максимум? Излишки мощности в блоке питания еще никогда не возбронялись, тем более в усилителе мощности. Да и есть шанс попадания второй гармоники преобразователя в звуковой сигнал. Снова отматываем 2 витка и снова повторяем опыт — в выключенном состоянии уменьшаем сопротивление R5 на ноль, включаем и наблюдая за лампой и формой осцилограммы уменьшаем частоту до 40 кГц. Осцилограммы почти не изменяются — лишь на малых частота слегка увеличивается амплитуда напряжения падения и чуть сильнее выгинаются прямые участки треугольного напряжения. Снова уменьшаем на 2 витка, у нас уже остается 14 витков, и убедившись что осцилограмма все такая же отматываем еще 2 витка, оставляя на сердечнике 12 витков. На частоте 80 кГц картинка получается следующего вида:

Уменьшаем частоту до 45 кГц и получаем следующую осцилограмму:

Если внимательно присмотреться, то выгнутость линии осцилограммы перед самым пиком стала сильнее, но тут нужен довольно острый глаз. А вот, чтобы увидеть красную нить накала на токоограничивающей лампе достаточно обычного зрения. Да и температура транзистторов начала заметно увеличиваться, и феррит стал тепленьким. Это верные признаки того, что сердечник входит в насыщение и использовать его на частоте 45 кГц и первичной обмоткой в 12 витков уже опасно. Поэтому поднимаем частоту до 60 кГц и проверяем температуру TV2 и VT3. Радиатор прогрелся градусов до сорока- сорока двух — рука ощущает едва заметное тепло, феррит где-то градусов 35 — рука не ощущает ни теплоты, ни холода. Под нагрузкой тепловой режим практически не изменится и если учесть, что над радаитором будет вентилятор, то режим можно считать вполне приемлемы. Можно конечно скинуть еще пару витков и перейти на частоут преобразования в 80 кГц, но тогда уже начнет сильнее греться сердечник, да и диодам выпрямитея вторичного питания не очень понравится — нагрев на холостом ходу лучше избежать или же использовать более скоростные и следовательно более дорогие диоды. Если же использовать классические 40 кГц, то придется добавить пару витков к первичке. Данный способ хоть и занимает несколько больше времени чем расчет, тем не менее более точного определиния числа витков первичной обмотки для любой марки ферртита просто не существует. Ах, да!!!! Мощность… Мощность которую можно взять с данного сердечника можно расчитать по предлагаемой выше программе выбрав сердечник крупнее, включить принудительное охлаждение и увеличивая частоту преобразования. Для нашего подопытного получилось нечто запредельное в значении мощности:

Весьма сомнительно, что данного сердечника получится взять 1700 Вт, хотя нужно будет как нибудь попробовать — ведь 750 Вт я с него уже брал при частоте преобразования в 60 кГц и 16 витках первичной обмотки и напряжение почти не проваливалось. Тогда защитой ограничил мощность на 600 Вт , поскольку блок питания готовился под два ЛАНЗАРА, так что как минимум 1200-1400 Вт с него можно получить. Ну вот с первичной обмотко определились, вторичную можно можно подглядеть в той же программе или расчитат через пропорцию, дава поправку на то, что обмотки должны быть кратны половине витка. Намотку можно выполнить двумя способома — для вертикальной установки трансформатора, либо для горизонтальной. В любом случае один вывод первичной обмотки должен быть довольно длинным — его еще предстоит на трансформатор тока намотать:

Горизонтальный монтаж предпочтительней с точки зрения охлаждения — под струю воздуха попадает большая площадь феррита и обмоток, ну а там уже все зависит от производительности вентилятора. При вертикальном монтаже трансформатор крепится при помощи хомута к плате, предварительно просверливаются отверстия или же при помощи автомобильного антигравия, который заливается прямо на плату. При необходимости антигравий можно размочить при помощи растворителя 747 — растворителем смачивается тряпочка, укладывается на антигравий и плата помещается в целофановый пакет и через 10-12 часов антигравий становится мягким. При горизонтальном монтаже трансформатор так же можно закрепить при помощи антгравия, а можно обмотать торец сердечника бумагой, пропитать ее суперклеем и приклеить специальные стойки, которые и прикручиваются к плате самореами. Стойки можно изготовить из корпуса шариковой ручки и при приклеивании их к трансформатору место контакта стойки и трансформатора «забутить» ватой:

Вентилятором принудительного охлаждения выступает компьютерный куллер размером 80 х 80 х 25, устанавливаемый наверху блока питания. Тут уже упоминалось, что от производительности вентиялтора зависит конечная температура и радиаторов и трансформатора. Производительность вентилятора можно определить прежде всего по потребляемому им току, который приличный производитель пишет на наклейке, прямо на вентиляторе. Чем больше ток — тем больше оборотов будет развивать крыльчатка и ествственно воздушный поток будет сильнее, т.е. больше производительность. Так же можно орентироваться по шуму, который иногда указывается производителем — чем выше шум, тем сильнее «дует ветер». Иногда указывается величина воздушного потока, тут тот же принцип — чем больше цифра — тем больше производительность. Для примера приведу нескольк цифр. Хорошая производительность будет у вентилятора с током потребления 0,3…0,35 А, но в продаже они мелькают довольно редко — все погнались за тишиной, а эти вентиляторы не плохо шумят, уровень шума подобного вентилятора достигает 36…38 дБ, а воздушный поток они развивают от 40 cfm и выше при 2800…3300 оборотов в минуту. Конечно же лишний шум не нравится не только любителям компьютерной тишины — воющий блок питания довольно быстро начинает раздражать, поэтому на плате имеется место под резистор, подобрав номинал которого можно добиться оптимального значения оборотов — чтобы и блок питания не перегревался и вентилятор шумел не так сильно. Можно собрать и систему регулировки оборотов. Самые простешие варианты регуляторов оборотов приведены ниже:

Схема слева следит за температурой — по мере увеличения температуры уменьшается сопротивление терморезистора и транзистор открывается сильнее, увеличвая обороты. Второй вариант слледит за выходной мощностью усилителей — при увеличении мощности увеличиваются обороты. Подстроечными резисторами добиваются минимальных оборотов во время отсутствия музыкального сигнала, но запуск вентияторов должен быть устойчивым. Вентилятор можно закрепить при помощи ваты и суперклея. Для этого в местах будующего расположения крепежа к радиатору приклевиаются ватные валики и тщательно пропитываются суперклеем. После высыхания в них размечаются и сверляться отвертстия диаметров 2,5 мм и при помощи саморезов крепится вентилятор.

Ну осталось расписать еще пару моточных деталей — фильтр первичного питания и фильтры вторичного, выходного напряжения. Все три фильтра используют сердечники от фильтров питания телевизоров.

Перегородки можно удалить — будет немного больше места под обмотку. Диаметр провода для фильтров берется из расчета 3-4 А на кв мм и мотается до заполнения. Фильтры вторичного питанияОЧЕНЬ желательно намотать одинаковыми — меньше будет перекос двуполярного питания. Мотать можно хоть лентой, хоть жгутом. Слишком большие емкости в фильтрах вторичного питания использовать смысла не имеет, поскольку необходимый запас по мощности гораздо проще организовать за счет силового трансформатора и это сильно отличает импульсные блоки от традиционных, где недостаток мощности трансформатора можно компенсировать увеличением емкостей фильтров вторичного питания. Если есть переживания по поводу излишних пульсаций в выходном напряжении, то лучше увеличить емкость конденсатора первичного питания С4. После окончательной сборки и проверки работоспособности остается выставить частоту преобразования согласно моточным данным полученным при расчете первичной обмотки силового трансформатора и отрегулировать порог срабатывания защиты от перегрузки. Для регулировки защиты потребуется нагрузочный шунт способный выдерживать выдаваемую блоком питания мощность. Можно использовать нихромовые спирали мощностью от 2 кВт, оптимально на 5 кВт — в этом случае сопротивление спирали будет порядка 10 Ом в холодном состоянии. Используя даные спирали можно получить не плохой нагрузочный комплекс — две спирали это 20 Ом, сложенная вдвое спираль это 5 Ом. Комбинируя соединения можно получить различные нагрузки и при помощи их отрегулировать практически любой блок питания. Во время регулировки не стоит слишком сильно перегружать блок питания — давайте поправку на то, что в силовых транзисторах при прогреве уменьшается максимальный ток, а перегрука блока повлечет выход из строя транзситоров и микросхемы.

Так выглядит упомянутый в статье антигравий. Бывает серого и черного цвета:

Настоятельно рекомендую почитать: РАСЧЕТЫ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ В EXCEL

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА БАЗЕ IR2153 ИЛИ IR2155

Несколько слов об изготовлении импульсных трансформаторов:

Как определить количество витков не зная марку феррита:

Термоскотч я покупал на Алиэкспресс, если конкретно, то продавец указан тут.

Адрес администрации сайта

Силовой трансформатор

Силовой трансформатор работает на высоких частотах (до нескольких десятков килогерц), поэтому его можно выполнить на сердечнике не из трансформаторного железа, а на феррите. Также за счет повышенной частоты его размеры будут меньше, чем у сетевого, предназначенного для преобразования на частоте 50 Гц. Расчет импульсного трансформатора достаточно объемен. С ним можно разобраться для общего развития, а для практических целей лучше воспользоваться какой-либо программой, включая онлайн-сервисы.

Интерфейс программы Lite-CalcIT.

Популярностью пользуется программа Lite-CalcIT. Она может рассчитать трансформатор под имеющийся сердечник, а может подобрать оптимальный, исходя из введенных данных.

Снаббер

Чтобы скомпенсировать выбросы тока и напряжения, неизбежно возникающие при коммутации первичной обмотки трансформатора, применяются демпферные цепи, в англоязычной технической литературе называемые снабберами. Такие цепи могут устанавливаться по питанию (параллельно первичной обмотке трансформатора) либо отдельно на каждый ключ. Исполнение снабберов может быть разным, но наибольшее распространение получили демпферы в виде последовательной RC-цепочки (схема б на рисунке).

Различные схемы демпферов.

Обоснованной методики расчета снаббера не существует. Для этого надо учесть все паразитные индуктивности (обмотки, дорожек, конденсаторов) на множестве частот и для неизвестных волновых сопротивлений. Поэтому все существующие расчеты носят эмпирический характер.

Основным (и единственным) действующим элементом демпфера является конденсатор. Он «поглощает» импульсные выбросы. Резистор лишь ухудшает демпфирующие свойства, но ограничивает ток через конденсатор, который может достигнуть значительных величин, хотя и кратковременно. Такая схема более актуальна в тиристорных преобразователях.

Что такое снаббер или демпфер можете узнать посмотрев видео.

В схемах RCD-снабберов (в и г на рисунке) присутствуют диоды. Они могут быть полезны для ограничения импульсов обратной полярности в схемах с тиристорами и биполярными транзисторами. Если ключи собраны на полевых или IGBT-транзисторах, то смысла в установке вентилей нет – они дублируют диоды, имеющиеся внутри указанных транзисторов.

Емкость конденсатора выбирается в пределах 0,1–0,33 мкФ. В 90+ процентах случаев этого достаточно. Увеличение или уменьшение номинала применяется для ключей, работающих в нестандартных условиях (повышенная частота преобразования и т.п.)

Корректор коэффициента мощности

Устройство, именуемое корректором коэффициента мощности (рис. 5), собрано на основе специализированной микросхемы TOP202YA3 (фирма Power Integration) и обеспечивает коэффициент мощности не менее 0,95 при мощности нагрузки 65 Вт. Корректор приближает форму тока, потребляемую нагрузкой, к синусоидальной.

Рис. 5. Схема корректора коэффициента мощности на микросхеме TOP202YA3.

Максимальное напряжение на входе — 265 В. Средняя частота преобразователя — 100 кГц. КПД корректора — 0,95.

Выпрямитель

Напряжение вторичной обмотки надо выпрямить. Для уровней до 12 вольт желательно использовать двухполупериодную схему со средней точкой.

Схема выпрямителя со средней точкой и прохождение тока по ней.

Преимущество данной схемы – ток проходит в каждую сторону только через один диод, и падение напряжения на вентилях, в отличие от классической мостовой схемы, в два раза меньше. Это может существенно сократить потребное число витков вторичной обмотки. Этой же цели служит применение диодов Шоттки и сборок из них.

Схема мостового выпрямителя и прохождение тока по ней.

Если выходное напряжение БП выше +12 вольт, то экономия 0,6 вольт становится несущественной, и можно выполнить выпрямитель по стандартной схеме и применить трансформатор без отвода.

В случае, если выход импульсного блока питания должен быть двухполярным, снова становится рациональным выполнение отвода от средней точки. В этом случае экономится сразу 4 диода и радиаторы для них – выигрыш в габаритах может быть существенным.

Двухполярный выпрямитель со средней точкой.

Правила выбора комплектующих

Чтобы сделать своими руками блок питания с трансформатором необходимо правильно подобрать комплектующие. В данной статье мы разобрались как подсчитать значения необходимых элементов устройства, какие трансформаторы, выпрямители и фильтры можно использовать в блока питания этой разновидности. Для удобства предлагаю таблицу ниже, она поможет при выборе комплектующих:

В данной таблице приведены оптимальные значения и соотношения мощности устройства и технических характеристик всех компонентов, используемых в конструкции. Емкость конденсаторов должна обеспечивать заданную пульсацию в расчете 1мкФ на 1Вт в показателях мощности на выходе. Электролитический конденсатор должен выбираться для напряжения от 350В.

Фильтр

Выходное напряжение надо отфильтровать – оно содержит большое количество продуктов преобразования. Так как инвертор работает на достаточно большой частоте, то эффективными становятся фильтры, содержащие не только конденсаторы, но и малогабаритные дроссели относительно небольшой индуктивности.

Г- и П-образные LC-фильтры.

Для расчета элементов фильтра надо задаться коэффициентом пульсаций Кп. Он выбирается из предполагаемой нагрузки:

- чувствительная аппаратура для радиоприема, предварительные каскады аудиоаппаратуры, микрофонные усилители – Кп=10-5..10-4;

- усилители звуковой частоты – Кп=10-4..10-3;

- приемная и звуковоспроизводящая аппаратура среднего и низкого класса – Кп=10-2..10-3.

Для Г-образного фильтра, устанавливаемого после двухполупериодного выпрямителя, действуют соотношения:

- L*C=25000/(f2+Кп);

- L/C=1000/R2н.

В этих формулах:

- L – индуктивность дросселя в мкГн;

- С – емкость конденсатора в мкФ;

- f – частота преобразования в Гц;

- Rн – сопротивление нагрузки в Омах.

Для П-образного фильтра:

- С1=С2=С;

- L/C=1176/R2н.

Размерность величин та же, что и для предыдущего фильтра.

Монтаж элементов

По окончании протравливания, плату ополаскивают, снимают с дорожек защиту и обезжиривают. Очень тонким сверлом сверлятся отверстия в плате под элементы. Затем элементы вставляют в отверстия и подпаивают к дорожкам, после чего дорожки лудят с помощью олова.

Схемы и изготовление импульсных блоков питания

Импульсные блоки питания собираются на различной элементной базе. Обычно для построения ИИП применяются специализированные микросхемы, специально разработанные для создания таких устройств. За исключением самых простых блоков.

Мощный импульсный блок на ir2153

Несложные блоки питания можно строить на микросхеме IR2153. Она представляет собой мощный интегральный драйвер с таймером, подобным NE555. Частота генерации задается внешними элементами. Входов для организации обратной связи микросхема не имеет, поэтому стабилизацию тока и напряжения методом ШИМ не получить.

Расположение выводов микросхемы IR2153.

Назначение выводов приведено в таблице.

| № | Обозначение | Назначение | Назначение | Обозначение | № |

| 1 | Vcc | Питание логики и драйверов | Питание выходных ключей | Vb | 8 |

| 2 | Rt | Резистор частотозадающей цепи | Выход верхнего драйвера | HO | 7 |

| 3 | Ct | Конденсатор частотозадающей цепи | Возврат питания верхнего драйвера | Vs | 6 |

| 4 | COM | Общий | Выход нижнего драйвера | LO | 5 |

Внутренняя схема IR2153.

Для наилучшего понимания работы и назначения выводов лучше изучить внутреннюю схему. Основной момент, на который надо обратить внимание – выходные ключи собраны по полумостовой схеме.

На этой микросхеме можно собрать простой блок питания.

Схема простого БП на IR2153.

Питается IR2153 от 220 вольт через гасящий резистор R1, выпрямитель на диоде VD3, фильтр на С4. Частота генерации задается элементами С5, R2 (с указанными на схеме номиналами получается около 47 кГц). Трансформатор можно посчитать программой. В авторском варианте использовался силовой трансформатор от компьютерного БП. Штатные обмотки удалены, первичка намотана в две жилы проводом в эмалевой изоляции диаметром 0,6 мм.

Вспомогательные узлы

В конструкции можно реализовать вспомогательные узлы, например, индикаторы или переключатели напряжения. Главное не переусердствовать и делать устройство согласно всем нормам и рекомендациям.

Индикаторные светодиоды

В конструкции можно продумать светодиодные индикаторы, которые применяются в заводских блоках и подзарядных устройствах. Светодиоды служат сигнализатором о том, что полезная работа трансформатора производится и напряжение соответствует требуемому значению.

Амперметр и вольтметр

Для произведения расчетов и подбора элементов, а также для правильной сборки блока питания необходимо использовать амперметр и вольтметр.